🧠 はじめに

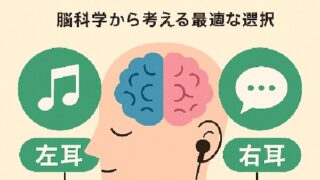

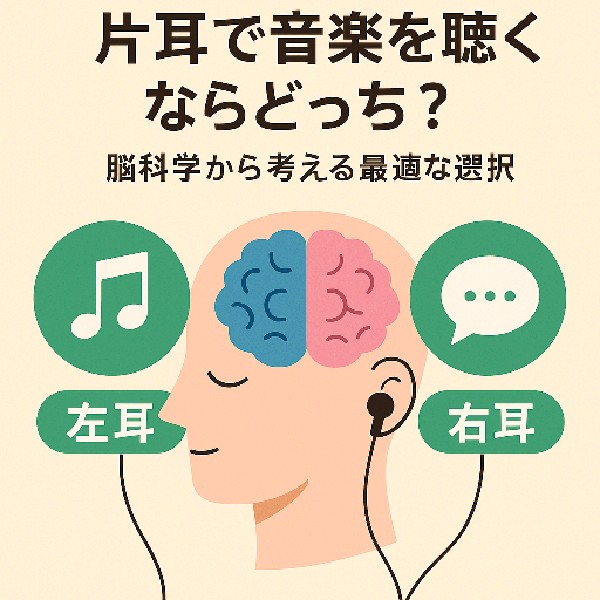

片耳で音楽を聴くことは、通学中や仕事中など、ながら聴きが必要な場面でよくあります。しかし、左耳と右耳のどちらで聴くかによって、脳への影響や音楽の感じ方が異なることをご存じでしょうか?本記事では、脳科学の視点から片耳で音楽を聴く際の最適な選択について詳しく解説します。

🎼 左耳と右脳の関係

人間の聴覚情報は、基本的に反対側の脳半球で処理されます。つまり、左耳で聞いた音は右脳に届き、右耳で聞いた音は左脳に届くという仕組みです。右脳は芸術的、直感的、感情的な処理を担う傾向があるため、音楽全体の雰囲気やリズム、ハーモニーといった要素を右脳が司ります。

✅ 左耳で聴くメリット

– 感性を刺激する旋律や和音をより豊かに味わえる

– リラックスや瞑想時のBGMとして効果的

– 感情の動きに反応しやすい

🗣️ 右耳と左脳の関係

一方、右耳で聴いた音は左脳で処理されます。左脳は論理的思考や言語処理を担っており、歌詞や会話などの言語情報を理解するのに適しています。

✅ 右耳で聴くメリット

– 歌詞の聞き取りやすさが向上

– 語学学習や情報把握に適している

– ニュースやオーディオブックなど、言語主体の音源に最適

🔬 科学的研究と事例

いくつかの脳科学研究では、左耳で聴いた音楽はより情緒的な反応を引き起こしやすく、右耳で聴いた場合は言語情報の記憶定着率が高いという結果が出ています。

– 2012年のドイツの神経心理学研究では、「左耳からの音は扁桃体(感情処理領域)を活性化する」という報告が。

– 2017年のイタリアの音楽心理学研究では、「右耳で聴いた語学教材の記憶保持率は左耳より18%高い」との結果も。

🧪 実験的に確かめる方法

自分に合った聴き方を見つけるには、以下のような方法で試してみるのがおすすめです。

– 同じ音楽を左右の耳で別々に聴き比べて、感じ方を比較する

– 歌詞のある曲とインストゥルメンタルで左右を切り替えてみる

– 勉強中、瞑想中などシーンごとに耳を使い分けてみる

📝 注意点と限界

– 片耳での長時間リスニングは、聴覚への負担が偏る可能性があるため、左右交互に使うことが望ましいです。

– 脳の優位性(右利き・左利き)や聴覚過敏、耳の健康状態によっても最適解は異なります。

💡 実生活での応用

以下のように使い分けると、日常生活でも効果的に音を取り入れられます。

– 音楽鑑賞や瞑想:左耳

– 語学学習、ニュース視聴:右耳

– 通話:右耳(言語の聞き取り精度向上)

– ストレス軽減音源:左耳

🔚 まとめ

片耳で音楽を聴く場合、「左耳=感情や雰囲気」「右耳=言語や論理」といった脳の特性を意識することで、より目的に合った聴取が可能になります。左右どちらか一方にこだわらず、シーンや内容に応じて柔軟に使い分けることが、音の効果を最大限に活かす鍵となります。

📚 参考文献

– 『音楽と脳の関係』 日本音楽心理学会誌, 2018年

– Hugdahl, K. (2011). “Hemispheric asymmetry and auditory attention.”

– 『聴覚の左右差とその機能』 日本聴覚医学会雑誌, 2020年

– 『言語と音楽の脳内処理における左右脳の役割』 九州大学脳科学研究センター

– 『左耳と右耳、脳はどう使い分けているか?』 NHKサイエンスZERO, 2023年

コメント