🔍 なぜこのテーマが今注目されるのか?

高校や大学で地学を学ぶと必ず登場するテーマのひとつが「化石」です。その中でも「体化石」と「生痕化石」の違いや、化石になるもの・ならないものの基準は、授業や小テストで頻出の重要ポイント。特に「ホタテの貝柱はなぜ化石に残らないのか?」という問いは、単なる知識だけではなく、自然界での保存過程を理解するための良い切り口となっています。

地球科学を学ぶ学生だけでなく、化石に興味を持つ一般の方にもわかりやすく、実例を交えてこのトピックを掘り下げていきましょう。

⚠️ 間違いやすいポイントとその背景

「体化石」と「生痕化石」の違い

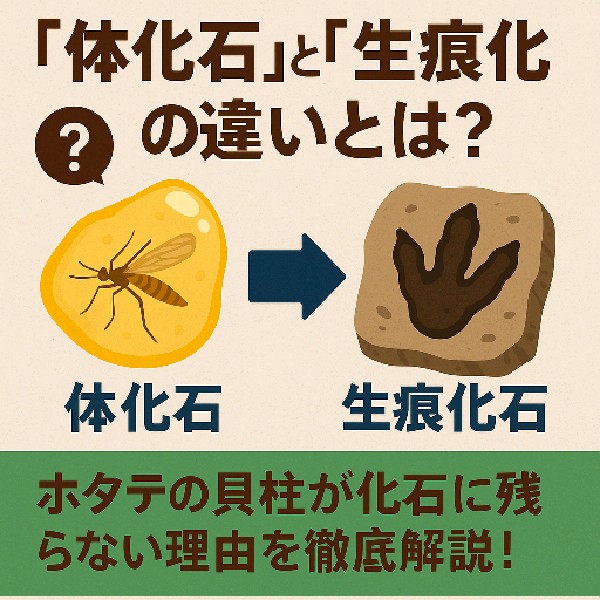

化石には大きく分けて「体化石」と「生痕化石」の二つがあります。これらの違いを簡単に説明すると、体化石は生物そのものの一部が化石として残ったもので、骨や殻などが代表的です。一方、生痕化石は生物の活動痕、例えば足跡や巣などが残ったものです。

例えば、恐竜の骨やトリの羽毛は体化石に含まれます。一方、恐竜が歩いた跡が残された足跡や、古代の昆虫が作った巣の痕跡は生痕化石に分類されます。

ホタテ化石の貝柱が残らない理由

ホタテの化石を採集した際、貝柱が一切残っていなかった場合、一般的に考えられる理由は、化石化の過程で軟体部(貝柱など)が腐敗して消失したことです。これは化石化の過程において最もよく見られる現象で、骨や殻のような硬い部分は保存されやすいのに対し、軟体部は腐敗してしまうためです。

また、貝柱が完全に消失している場合、捕食者に食べられた可能性も考えられます。捕食者が軟体部を食べることで、ホタテの貝殻内に何も残らないことがあります。さらに、化石発掘の際に内部を十分に観察していない場合、貝柱が方解石でできていると誤解されることもあります。

🛠 どうすれば解決できるのか?

化石化のプロセスを理解することで、保存されるものとされないものの違いが明確になります。特に「体化石」と「生痕化石」の違いを理解し、化石発掘時にどの部分が残りやすいかを把握しておくことが重要です。

化石が残る過程は、単に時間が経過するだけではなく、特定の条件(気候、土壌、周囲の環境)が重要であり、学問的な背景を理解することでより深い学びが得られます。

💡 他にも使える方法や応用例

– 化石発掘現場の観察:体化石と生痕化石の見分け方を実際に観察し、学生や研究者としてより深い洞察を得ることができます。例えば、足跡や巣穴の形状を比べることで、生痕化石の重要性が理解できるでしょう。

– 化石の保存方法:発見された化石の保存方法を学び、実際に保存作業を行うことで、化石の保存における課題や工夫を実体験できます。これにより、化石学への理解を深めることができます。

✅ 記事のまとめと次の一歩

この記事では、「体化石」と「生痕化石」の違い、ホタテの化石で貝柱が残らない理由について詳しく説明しました。化石の保存過程には多くの要因が影響することが分かります。

次回は、化石発掘の実際のプロセスに迫り、どのようにして化石が発見され、どのように保存されるのかを掘り下げていきます。化石の保存には細心の注意が必要であり、それに伴う技術や方法も日々進化しています。

コメント