◆ 化石が語る、過去の世界の断片とは?

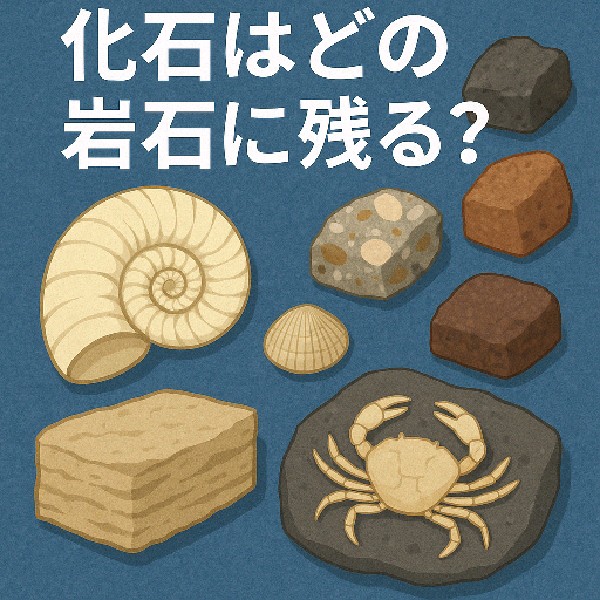

古代の生き物の痕跡——化石——は、どのような岩石に保存されるのか。その答えは、単なる理科知識ではなく、地球の環境変化の履歴書を読み解く鍵になります。

この記事では、シジミやオウムガイ、カニといった生物の化石と、それらが見つかる岩石・地層の性質から、当時の環境や地質的背景を推理します。

◆ 岩石の中に眠る化石たち:どれが本当に保存される?

化石を含む可能性のある岩石は限られています。代表的なものを以下に示します:

– 石灰岩:主にサンゴや貝などの炭酸カルシウムからなる生物の殻が堆積して形成。多くの化石が含まれやすい。

– 礫岩:川などの環境で、丸みを帯びた礫(れき)が集まってできた岩石。条件次第で化石を含むことがある。

– 泥岩:細かい泥がゆっくり堆積した岩石で、生物がその場に長くとどまっていた場合、化石が残ることもある。

– チャート:放散虫や珪藻など微細な生物の殻(シリカ質)でできた岩石。微化石が含まれることがある。

一方、ハンレイ岩や玄武岩のような火成岩は、マグマが冷えて固まったものであり、生物が生きられるような環境ではないため、化石は基本的に含まれません。

選定ポイント:

– 化石がある=その環境に生物が存在し、埋没・保存されたことの証拠

– 堆積岩=物理的・化学的に穏やかな環境 → 化石保存に適する

◆ シジミの化石が示す「汽水環境」

シジミは、淡水と海水が混じる汽水域に生息する生物です。したがって、シジミの化石が見つかる地層は、その堆積環境が汽水であった可能性を示唆します。

柱状図などでシジミの化石が複数の層から検出された場合、それぞれの層が異なる時代に汽水環境だったことを意味します。これは、生態的な情報(示相化石)として非常に貴重です。

また、泥岩層でシジミ化石が多く見つかるなら、その層が比較的流れの少ない穏やかな環境だったと考えられます。対照的に、砂岩層から見つかる場合は、やや流れのある浅海や汽水環境と推測されます。

◆ オウムガイ化石の集中と地層の関係

シジミよりも大型のオウムガイ化石が地層の一部に密集していることは、環境や生態系の変化を物語っています。

ここで考慮すべきは以下のような点:

– オウムガイは浮遊性の生物であり、死後に殻が海底に沈み堆積した可能性がある。

– 密集している=生息群集か漂着群集かの見極めが重要。

– シジミ→オウムガイの化石の順は、環境が変化した証拠(汽水から外洋へ?)

さらに、オウムガイ化石の上部に縞々構造が確認される場合、それは水流による堆積構造(リップルマーク等)と見なすことができます。こうした構造の存在は、単なる「埋もれた」ではなく「運ばれて堆積した」ことを意味します。

◆ 関節がつながったままのカニ化石が意味すること

関節が外れず、まるで生きた姿のまま保存されているカニの化石は、「生き埋め」の証拠といえるほど貴重な保存状態です。

このような化石が示す環境の可能性:

– 低エネルギーの環境(例えば静かな海底)で急激に埋没

– 生息環境が限定されていた種 → 他の層からは見つからない

– 特定時期・特定条件下で生きた種 → 示準化石の可能性あり

一方で、「遊泳能力があるため砂と一緒に移動してきた」といった仮説や、「異地性(元いた場所とは違う場所で見つかる化石)」とする説は、保存状態(関節がつながっている)と矛盾するため、支持されにくいと考えられます。

◆ まとめ:化石から見える「見えない風景」

本記事を通して、化石がどのような岩石に保存されるか、それがどのような環境を意味するのかを見てきました。以下にポイントを整理します:

– 化石を含む岩石は主に堆積岩(石灰岩・泥岩・礫岩・チャート)

– 生物の種類と保存状態から堆積環境や当時の地形を推理できる

– 縞々構造や化石の集中分布は、地層に流れや生息場の痕跡を残している

– カニの保存状態は、極めて短時間に埋没したことや特定環境への適応を示す

地層は、まるで古い記憶のレコードのように、時の積み重ねを物語っています。私たちはその“痕跡”を読み解くことで、数千万年前の海辺や河口の風景すら想像することができるのです。

→ 次に読むべき記事

– [[PRODUCT:化石図鑑]]

– [[PRODUCT:地層の見方入門書]]

– [[PRODUCT:地球科学の図解本]]

コメント